皆さん、お久しぶりです!haseです。

現役コンサルタントとして働きながら、中小企業診断士の取得を目指しています。

前回の記事で、試験受験までのスケジュールを立ててから、資格勉強をスタートしました。

記念すべき勉強初日、「ノー勉で過去問を解いてみたらどうなるのか」という実験をしてみました。

この記事では、ノー勉で過去問を解いてみた結果と、そこから見えた課題・今後の対策を紹介します。

※解いたのは平成27年度の試験になります。

ノー勉で過去問を解いた結果は・・?

侮っていました、想像以上に難しかったです。撃沈しました。

特に感じたのは次の3点:

- 専門用語が多く、選択肢の意味すら分からない

- 問題文が長くて、読むだけで体力を削られる

- 選択肢の違いが微妙すぎて、勘に頼るしかない

問題そのものよりも、「何が問われているのか」が見えてこない感じでした。

<実際の結果>

| 科目 | 正解数 | 正答率 |

|---|---|---|

| 経済学 | 7/25 | 28% |

| 財務 | 12/25 | 48% |

| 企業経営論 | 22/41 | 54% |

| 運営管理 | 21/44 | 47% |

| 経営法務 | 11/25 | 44% |

| 経営情報システム | 15/25 | 60% |

| 中小企業経営・中小企業政策 | 13/42 | 30% |

| 合計 | 101/227 | 44% |

合格まであと16%と考えるとなんだかいけそうな気がしてきますね・・笑

結果の原因

ノー勉でやってみたからこそ、自分の弱点がハッキリ見えました。

基本用語が分からない

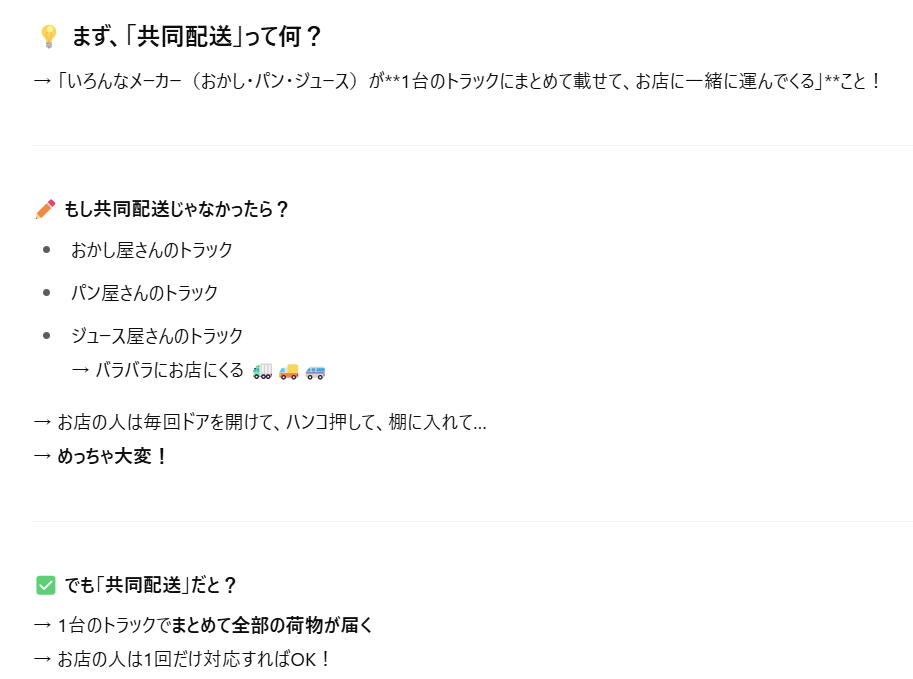

「固定ロケーション管理」「共同配送」など、言葉だけ聞いたことがあっても、意味を知らないと選べない問題が多かったです。まずは暗記ですね。

ChatGPTに話を聞いたところ、用語を細かく解説してくれました。

Youtubeなどと併用すれば、基本的な単語は理解できそうです。

◆ChatGPTに「共同配送」について質問した回答

読解力の不足

問題文の中にヒントがあるのに、それを読み取る力が足りない・・

解説にはボーナス問題と記載されている問題も落としている部分がありました。国語力、大事です。

時間配分が全然ダメ

一問ずつ時間をかけすぎて、全部解き終わらないという大失態。過去問演習にはスピード感も求められますね。

今後の勉強方針

この経験を踏まえて、今後は以下のような方針で進めていきます。

勉強順を仮決め

今回の過去問の結果や科目ごとの難易度、出題傾向を加味して、以下の順で勉強します。

| 優先順位 | 科目 | 理由 |

|---|---|---|

| ① | 経済学 | 正答率28%。用語・理論の理解が土台で、放置すると全体が不安定になる。最初に集中して潰すべき。 |

| ② | 財務・会計 | 正答率48%。最短で点数が伸びる科目。演習を繰り返せば一気に60~70%が狙える。 |

| ③ | 企業経営理論 | 正答率54%。ベースはできているので、早期に得点源に仕上げたい。読み慣れと用語整理がカギ。 |

| ④ | 運営管理 | 幅広く、暗記と理解が混在。理解には時間がかかるが、安定すれば得点源になる。 |

| ⑤ | 経営法務 | 正答率44%。条文の論点整理とひっかけ対策で伸びる。中盤から着手でOK。 |

| ⑥ | 中小企業経営・政策 | 暗記系。直前期に詰め込めるため、後ろ倒しでよいが、白書の流れは早めに見ておく。 |

1科目ずつ「インプット→過去問」

例えば「経済学」なら、まずは基本テキストでインプット。その後すぐに過去問に取り組むことで、知識の定着を狙います。

勉強記録をブログに残す

アウトプットの一環として、このブログに毎週1回の勉強記録を投稿予定です。記録することで自分の理解度も整理できますし、同じように勉強している方とつながりたいです。

最後に:これから診断士を目指す方へ

ノー勉で過去問に挑んだのは、あえて「できない現実」を知るためでした。

最初からうまくいかなくて当然。

むしろ、今の自分の位置を知ることで、これからの学習計画がより現実的になります。

私自身、まだまだこれからですが、このブログを通じて中小企業診断士の試験に挑む方たちと励まし合いながら進んでいけたらと思っています。

よろしければ、ブックマークやSNSのフォローもお願いします!

次回予告

次回は「経済学の基本用語まとめ&使った参考書レビュー」を書く予定です。お楽しみに!

コメント